- 16Shares

- Facebook11

- E-mail5

- Buffer

« Ici aux États-Unis, avec l’aide de Donald Trump, les choses vont bien », sourit Lowell Bergman. (Photo: White House POTD 11.10.2018)

Légende du journalisme d’investigation et professeur à Berkeley, l’étasunien Lowell Bergman a répondu aux questions de Stéphane Benoit-Godet, rédacteur en chef du quotidien suisse Le Temps. Il explique que les changements technologiques et les difficultés économiques de la presse ne vont pas mettre à terre la profession.

La version originale de cet article a été publiée dans Le Temps le 2 octobre 2018.

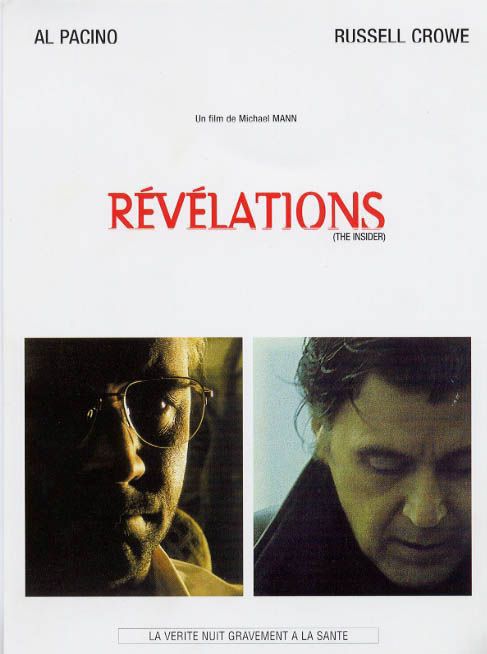

Nous retrouvons Lowell Bergman au Revival, un bar de Berkeley, tout près du BART, le métro qui vous amène en 25 minutes depuis San Francisco à la ville étudiante. «Retrouver» est le bon mot, tant ce personnage a marqué des générations de journalistes. Et de spectateurs. En 1999 sort un film formidable, The Insider (Révélations en français).

Le personnage principal joué par Al Pacino est producteur de 60 minutes, la célèbre émission d’investigation de la chaîne américaine CBS. Grâce aux révélations d’un lanceur d’alerte, il met à terre l’industrie du tabac. Non sans mal, le journaliste devant s’opposer à son employeur qui ne souhaite pas diffuser le sujet par crainte de représailles. Cet enquêteur acharné, incarné à l’écran par l’un des acteurs les plus marquants de sa génération, c’est Lowell Bergman.

Ce jour-là, il a l’œil qui pétille, Lowell. Cette star de la profession a gardé sa curiosité et son enthousiasme qui n’ont été érodés ni par la gloire – un Pulitzer en 2004 – ni par le travail de fond, soit des dizaines d’années d’enseignement de journalisme d’investigation dans sa ville, ici à Berkeley.

Le Temps: Le cadre dans lequel évoluent les producteurs d’information est-il irrémédiablement cassé?

Lowell Bergman: Il faut relativiser. Ce n’est pas la première fois que je vois des changements technologiques transformer le journalisme durant ma carrière. N’oubliez pas: il y a cinquante ans, quand je débutais, les journaux du soir aux États-Unis étaient en déroute économique. Le journalisme qui se pratiquait alors ne valait pas grand-chose. En dehors de New York et Washington, les entreprises de presse se trouvaient souvent aux mains d’oligarques qui étouffaient les histoires qui les dérangeaient.

Bien sûr, il y avait toujours le New York Times et le Wall Street Journal, mais ici dans la région de San Francisco, nous n’avons jamais eu de journaux de bon niveau, mis à part le Los Angeles Times qui a atteint une stature «nationale» à partir des années 1960 seulement! Ici à San Francisco, le Chronicle et l’Examiner ne faisaient, à l’époque, pas d’enquête.

La télévision a changé la donne à la fin des années 1960?

Oui, mais cela a pris du temps. En télévision, PBS [le service public américain] se lançait et se voyait immédiatement concurrencé très durement par les chaînes privées. Il n’y avait que deux vrais networks à ce moment-là, CBS et NBC, avec une demi-heure d’actualité par jour seulement, et ABC, qui débutait une activité de news, n’en proposait qu’un quart d’heure et diffusait des documentaires que personne ne regardait.

Les changements technologiques actuels sont-ils comparables à ce qui s’est passé alors avec la télévision?

Nous sommes dans une situation similaire même si elle est différente par plein d’aspects. A l’époque, nous devions nous soucier de savoir où nous pouvions imprimer. J’ai commencé à San Diego et la police disait aux imprimeries de ne pas travailler pour nous. Nous avons dû créer notre propre système de distribution pour les mêmes raisons. Aujourd’hui, c’est plus facile. Grâce à votre ordinateur, vous êtes instantanément lu dans le monde entier. Et votre smartphone filme en 4k!

Quels ont été les facteurs qui ont mené à un âge d’or de la presse à partir de la fin des années 1960?

L’arrivée de l’offset dans l’imprimerie a permis de travailler de manière plus économique. Cette invention a ouvert le champ à la presse alternative, de nouveaux magazines, du journalisme underground. En toile de fond, la lutte pour les droits civiques, la guerre du Vietnam et le Watergate ont tout changé. Tout à coup, nous avons assisté à une explosion du journalisme. Une régulation mettait la pression sur les chaînes de TV. Elles obtenaient leur licence à condition d’opérer pour l’intérêt public.

Si elles voulaient la garder, elles devaient fournir des informations importantes pour leur communauté, c’est-à-dire de l’actualité. Et elles devaient le faire de manière impartiale. Dans les années 1970, l’info à la télé est devenue très populaire. Et l’émission 60 minutes a alors démontré que vous pouviez proposer de l’info de qualité et gagner de l’argent!

Aujourd’hui, la production est certes facilitée mais le modèle économique de la presse semble cassé, non?

C’est la vraie question. Qui va payer pour du journalisme de qualité? Ici aux États-Unis, avec l’aide de Donald Trump, les choses vont bien (grand sourire). Ce dernier parle toujours du New York Times comme d’un journal en faillite alors qu’il est, grâce à lui, florissant. Mieux encore, c’est grâce aux abonnements, donc pas besoin de se soucier de la publicité. Pareil pour le Washington Post qui, de plus, est possédé par l’homme le plus riche du monde [Jeff Bezos, le fondateur d’Amazon].

Quant au Wall Street Journal, même Murdoch, qui a voulu en faire un titre sensationnaliste, n’est pas parvenu à le détruire! Les turbulences que connaissent les médias ne sont pas nouvelles. Les prévisions relatives à la mort du journalisme étaient prématurées. Il y a de l’avenir.

Le journalisme est-il à l’abri, alors?

La plus grande inquiétude concerne le journalisme local, notamment dans cette région. C’est une situation ironique puisque c’est ici qu’est né le journalisme d’investigation soutenu par des organisations philanthropiques. C’est à la fois une pratique éprouvée et une voie d’avenir pour la profession. Nous avons créé le Center For Investigative Reporting (CIR) en 1977. Il compte aujourd’hui 70 employés avec un budget annuel de 10 millions de dollars. Ce centre propose des programmes pour des radios nationales et des chaînes de TV.

Il existe aussi des institutions comme ProPublica – qui est trois ou quatre fois plus grand encore que le CIR – soutenues par des fondations et des personnalités fortunées. Sans compter que les titres traditionnels se réveillent pour répondre à la demande de «vraies nouvelles». Même le New Yorker s’est transformé en fleuron de l’enquête! Entre la dissémination de news financées par la philanthropie et son succès dans les radios et la presse nationales, il n’y a jamais eu autant d’argent investi dans le journalisme de qualité qu’aujourd’hui.

La profession est donc capable de prendre en main son destin?

Je le crois. Nous sommes de plus en plus reconnus comme essentiels à la survie de la société civile. Nous recevons du coup l’assistance d’avocats qui – sur une base pro bono – nous soutiennent. Ici, dans une grande université publique, nous produisons nos propres documentaires d’actualité. De plus en plus d’organisations non orientées vers le profit s’intéressent aux médias ou s’approchent des écoles de journalisme.

Nous soutenons ainsi un bureau de journalistes à Moscou, The Bell, qui emploie six journalistes à temps complet. C’est une newsletter hebdomadaire réalisée par des enquêteurs expérimentés en russe et en anglais. Dans la récente controverse entre nos deux pays, il est apparu évident qu’il y avait un besoin d’informations fiables en provenance de la Russie. C’est possible de le faire. La Russie n’est pas la Chine, les journalistes peuvent encore y travailler.

Vous êtes un incorrigible optimiste!

Il faut l’être tant que quelqu’un vous paie pour être journaliste. Je suis dans ce business depuis cinquante ans et c’est presque toujours mieux. Les gens qui dirigent des entreprises de presse ne font que se plaindre. Moi, je ne suis qu’un reporter. Et né pour me battre avec des rédacteurs en chefs! (Rires.) Il y a un marché pour l’information de qualité.

Le changement se produit parce que les gens prennent conscience que le journalisme fait partie du bien commun car nous avons dans nos principes de produire de l’information impartiale. C’est tellement précieux. Dans une société bien organisée, il vous faut des policiers, des pompiers… et un média local. Du point de vue du journalisme, c’est une époque dorée, notamment pour les journaux de qualité capables de s’adapter aux nouvelles manières de travailler. Mon seul regret, c’est d’avoir bientôt 80 ans!

Les plateformes telles que Google et Facebook, après avoir tué les journaux, peuvent-elles tuer le journalisme?

Nous avons tenté de travailler avec elles il y a deux ans sur les problèmes – ironiquement – qu’elles ont aujourd’hui. Sans succès. De fait, elles font partie d’un oligopole qui contrôle le web. Il faut leur rappeler qu’internet a été créé avec l’argent du contribuable et c’est bien lui le propriétaire final. Les chaînes de radiodiffusion sont sous le régime d’une loi de 1934 qui les obligent à travailler pour le bien commun. Mais cela n’existe malheureusement pas pour les entreprises du web. Il y a eu une bataille devant la Cour suprême en 1997 pour contenir les contenus pornographiques. C’était une opportunité unique pour mettre un cadre. Mais la décision a penché en faveur du secteur privé. Depuis, c’est la jungle.

Ces entreprises s’intéressent à l’actualité, pourtant…

Toutes essaient. Apple avance et recule dans ce domaine. Google a créé un algorithme pour savoir quelle nouvelle est fiable. Mais eux-mêmes savent que cela ne marche pas. Facebook ne veut pas réguler les discours de haine, tout comme Twitter. Les leçons du passé n’ont pas été apprises, notamment celles des années 1930. Joseph Goebbels avait dit que les nazis ne seraient jamais arrivés à être élus sans la radio. C’est le premier média qui permettait alors de communiquer avec les masses instantanément sans le fact-checking de journalistes! Cela doit être redit aujourd’hui: comme nous l’avons appris dans la douleur, avec Hitler et d’autres dictateurs, l’information de qualité est centrale dans une société.

Faut-il davantage de régulation?

Toutes ces sociétés du web que nous avions contactées à l’époque font du rétropédalage. Tôt ou tard, une législation va les encadrer, au minimum une association de fournisseurs d’accès à internet ou de contenus établira certains standards.

Qu’est-ce qui était vrai dans le film où Al Pacino joue votre rôle?

Déjà, il faut noter que mes étudiants n’ont jamais entendu parler de ce film car il n’est pas sur Netflix! Ensuite, c’est un bon film sur le pouvoir des entreprises et j’y suis plutôt charmant (rires). Bien sûr, c’est un film et pas un documentaire. Mais l’histoire est honnêtement racontée. Il s’agit aussi du seul film sur la presse produit par un studio hollywoodien où la chaîne a le mauvais rôle et où son vrai nom – CBS – est donné.

A un moment du film, la responsable juridique de la chaîne interdit au producteur de «60 minutes» que vous êtes de diffuser son reportage accablant sur l’industrie du tabac. Elle explique – de mémoire – que la société sur laquelle vous enquêtez est tellement puissante qu’elle peut racheter la chaîne juste pour vous faire taire. Cela s’est-il passé ainsi?

Oui, mot pour mot. La secrétaire générale nous disait que le fabricant de cigarettes pouvait s’emparer de la chaîne. On nous attaquait alors pour «immixtion délictueuse» [tortious interference, en anglais], une terminologie propre au droit des affaires qui recouvre le vol de secrets entre deux compagnies liées par un contrat. Ce terme n’est jamais utilisé dans les procès de presse et cela ne l’a plus jamais été, à ma connaissance. Jusqu’à ce qu’il ressorte dans l’affaire #MeToo.

Ce n’est pas encore public mais un livre va bientôt sortir à ce sujet. Il raconte que cette théorie juridique a été utilisée pour étouffer une histoire d’agression sexuelle! Un reporter m’a tout de suite appelé quand il a vu ce terme resurgir. Il se souvenait du film.

- 16Shares

- Facebook11

- E-mail5

- Buffer

Tags: 60 minutes, abc, al pacino, berkeley, CBS, enquête, gafa, innovation, insider, investigation, lowell bergman, regulation, trump