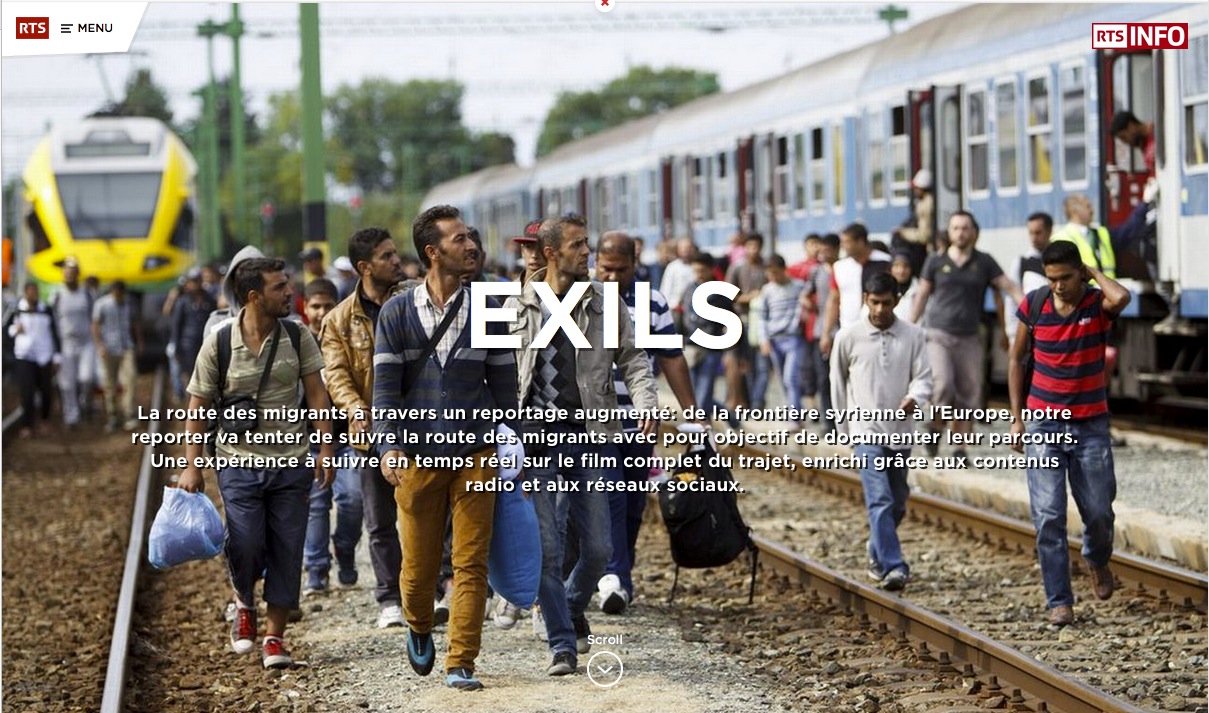

Du «mojo» aux réseaux sociaux, en passant par les nouvelles formes de récit, nombreuses sont les innovations visant à rendre le journalisme plus immersif et tourné vers son public. Mais comment concrètement mêler nouvelles technologies et pratique traditionnelle? Comment ces innovations reconfigurent-elles le métier? Retour sur le cas d’Exils, avec le journaliste Nicolae Schiau. Interrogé par deux chercheuses suisses, il revient sur l’arsenal d’outils numériques qui lui ont permis de documenter la route des migrants vers l’Europe et qui ont guidé, en partie, ses choix éditoriaux.

En octobre 2016, les auteures de l’article se sont entretenues avec Nicolae Schiau pour discuter la manière dont Exils questionne le journalisme multimédia et l’info participative. L’actuel chef d’antenne de Couleur 3 revient sur son projet réalisé en 2015 pour la RTS. Ce reportage «augmenté», plusieurs fois primé, a suivi le périple de six jeunes migrants de la frontière syrienne à l’Allemagne et la France, pendant trois semaines durant l’automne.

Sa nouvelle forme de storytelling et sa dimension immersive montrent que la combinaison du journalisme mobile et des pratiques traditionnelles de reportage peuvent amener des perspectives alternatives pour atteindre le public différemment. Les extraits de la conversation reproduits ici ont été publiés dans le numéro spécial de la revue Journal of Applied Journalism and Media Studies que les deux chercheuses ont dirigé sur la couverture de la crise migratoire par les journalistes entre 2014 et 2016.

Combinaison de pratiques traditionnelles et «mojo»

Exils illustre les mutations récentes du journalisme de convergence en croisant radio et supports numériques. Nicolae Schiau a en effet utilisé le format traditionnel de l’entretien radio en direct, mais surtout son téléphone portable et des applications mobiles: Soundcloud pour les contenus audio, Twitter pour des news très brèves mais constantes, Instagram pour les photos, et Periscope pour couvrir des événements filmés en direct. Sa première ambition, comme il le souligne, fut d’ailleurs de créer une sorte de «Google Street View» de la route prise par les migrants. Cette idée initiale n’a pas réellement abouti. Toutefois, il semble qu’à travers ce type de reportage en continu et diversifié, Exils a montré que le projet a su s’adapter au public, et non le contraire. Et les news furent complétées par un documentaire web produit par d’autres collègues depuis les studios de la RTS à Lausanne. Les synergies entre terrain et studio et le travail d’équipe au niveau éditorial ont permis de développer un regard à facettes multiples sur les réalités rencontrées par ces jeunes migrants.

Le hashtag #Exils a généré 2640 tweets entre le 2 et le 27 octobre 2015, avec une audience potentielle d’un million sur les portails Twitter. 1445 retweets ont été générés par un public essentiellement francophone, mais aussi anglophone, italophone et germanophone. Le milieu professionnel du journalisme a lui aussi reconnu la qualité du reportage en décernant plusieurs prix à Exils, dont le prestigieux Prix Italia 2016 dans la catégorie Web.

Q: Quelles étaient vos motivations initiales? Quelle était l’idée derrière Exils? Tester un type de journalisme, des nouvelles technologies, ou approcher différemment le sujet?

R: Tout. C’est vrai que le battage médiatique m’interpelait. Franchement, je me posais la question: «Est-ce qu’ils marchent tout le temps?». Je ne comprenais pas en fait. Une question innocente. On les voyait tout le temps marcher, escalader ou s’agglutiner, comme une sorte de horde ou d’invasion. Dans le fond, ce sont trois questions: «Marchent-ils tout le temps? Par où passent-ils? Comment font-ils?» Cela m’a poussé à trouver plus de documentation que l’information et les infographies produites… Je voulais voir de l’intérieur, déjà pour cette question de marche. On a marché 15 km grand maximum sur 6000 km. Donc non, on ne marche pas tout le temps! Et ce qui était drôle c’est que l’image qu’on voyait souvent dans les médias, c’était des gens qui marchaient dans des zones qui rappellent les Balkans, la pampa, les rails de chemins de fer abandonnés… J’ai fait cette route, mais elle est toute courte entre la Macédoine et la Serbie!

Q: Vous pensez que le smartphone est moins intrusif que d’autres équipements?

R: Quand vous venez avec un iPhone, vous avez le même objet que les autres. Pour moi, un des enseignements que j’ai retenu d’Exils, c’est qu’avec un smartphone vous êtes vraiment en train de communiquer avec les migrants, vous vous mettez au même niveau qu’eux. Vous ne venez pas avec un micro, une caméra, une perche, qui créent une barrière. Après, ce sont des outils indispensables pour couvrir des événements officiels si vous voulez de la qualité. Là, ce qui était important c’était le contenant. Le rendu, c’est aussi ce qui a fait le succès du reportage auprès des jeunes, mais aussi des moins jeunes. Ainsi on a parlé le même langage. Mais il vous faut du temps.

Tout le monde est sur son smartphone et utilise WhatsApp. Dans le bus on entend que le bruit du « vous avez un message ». #exils

— Nicolae Schiau (@nicolaeschiau) 2 octobre 2015

Q: Quelles sont les forces et les faiblesses d’Exils?

R: Aujourd’hui tout le monde peut produire de l’information, et là, je ne vous apprends rien. Ce qui est génial c’est de se dire que nous avons aussi un rôle à jouer là-dedans. J’aime me dire que je peux faire plus que de donner de l’information. OK, les gens consomment de l’information – toutes les alertes news qu’ils reçoivent – mais ils veulent autre chose. C’est l’expérience de l’information qu’ils veulent et c’est ce que Exils a apporté. C’est pour cela que les réseaux sociaux sont aussi utiles que fascinants. Notre rôle aujourd’hui, ça devient de filtrer et, par la suite, d’enrichir cette actualité.

Q: Sur la technologie et le format choisis, l’idée était de vraiment vivre l’immersion. Pensez-vous que la Go Pro, le smartphone, ça permet quelque chose qui est beaucoup plus instantané et spontané que du journalisme plus traditionnel? Il y avait peut-être moins de recul de votre part? Avez-vous regretté des choses parfois?

R: Je regrette maintenant quand je vois ce que peut faire Teleport[1] avec la Go Pro. C’est beaucoup plus facile par rapport à la lourdeur de leur technologie à l’époque. Ce n’était pas prêt. On n’était pas prêts. C’était une tentative. Eux ont un énorme potentiel et d’ailleurs maintenant ils sont partis dans la Silicon Valley. Je ne regrette pas de l’avoir fait, mais je sais que ça aurait pu être mille fois meilleur! C’est juste ça qui est dommage, on est parti un peu à l’aventure sans rien avoir testé. Mais j’ai aussi une vision un peu «il faut essayer» peu importe le risque.

Q: Mais les gens pourraient vous dire que vous avez fait du multimédia et que la radio se dissout là au milieu?

R: Non. Non. Non. Je trouve justement que pour moi elle était essentielle. Que je gardais ce que c’est que de faire de la radio: faire du descriptif, de l’imaginatif, de l’évasion… Il y avait un côté très radiophonique dans ce que je faisais. C’est une radio augmentée si vous voulez. Aujourd’hui j’adore dire «on regarde la radio et on écoute la télé!» Les choses ne meurent pas, elles évoluent.

Le récit du départ de Kilis, à écouter tel qu’il est passé à la radio (Image: N. Schiau, Instagram)

Q: Vous étiez constamment sur les réseaux pour gérer ce qui se passait?

R: J’ai eu la chance d’avoir mes deux collègues dans le studio à Lausanne [Magali Philip et Eric Butticaz, ndlr] qui ont fait un travail énorme. Ils étaient dans le fond ma protection. Derrière, il y avait quand même le narratif sur le site puis aussi des gens qui relayaient l’information pour la rendre vivante. Avant de commencer le projet, on avait écrit une charte déontologique qui nous permettait quand même de nous positionner: voilà ce que l’on veut faire, quelle information on a, qui je suis. C’était pour prendre des précautions journalistiques et éthiques. Et qui étaient pour moi essentielles dès le départ. Ce n’était pas moi le héros de l’histoire. C’est pour cela que je suis parti une semaine plus tôt. Errer dans la gare de Kilis, me faire arrêter, tous ces aspects pour pouvoir trouver les bonnes personnes, les suivre et raconter leurs histoires. Tout cela était pensé en amont, même s’il y a eu toute cette partie improvisation qui est fascinante. Encore une fois, toutes ces choses-là n’auraient pas été possibles si on avait été deux.

Q: C’est une forme de storytelling?

R: C’est là où l’on en vient. Tout est aujourd’hui dans le narratif! C’est là que les réseaux sociaux sont un outil indispensable: ils permettent un narratif, de raconter une histoire. Il y a des applications aujourd’hui, Snapchat ou Instagram Stories, je me rends compte que ce sont des outils essentiels pour un journaliste. Ils vous permettent de scénariser.

Q: Quelle a été votre relation avec le public? Avez-vous l’impression que le public était plus participatif? Qu’il était plutôt dans l’information ou dans l’émotionnel?

R: C’était surtout des personnes anonymes qui réagissaient et je ne savais pas très bien si c’étaient des femmes, des hommes, quel âge ils avaient… Après, on se pose la question: «C’est une mère de famille qui s’inquiète parce qu’elle a des enfants du même âge?» Bon, après j’ai eu de tout! Étonnamment, j’ai eu très peu de trolls, d’insultes ou de commentaires négatifs, même si certaines personnes pensaient que c’était une invasion, que c’étaient des criminels, etc. (…) L’usage de Periscope a aussi été extrêmement intéressant, je pouvais montrer des aspects où personne n’avait accès comme les camps de réfugiés, on m’a posé beaucoup de questions. Et puis, plus je me rapprochais d’une thématique où les gens avaient déjà une opinion, plus j’ai été confronté à des gens horribles. À Calais, quand j’y suis retourné en janvier 2016, j’ai fait un Periscope. J’étais fatigué, usé par le froid, alors que pour moi ça n’était rien par rapport à ce que les réfugiés vivaient. Puis vous montrez, vous racontez votre histoire avec le micro: «ça c’est le camp, là il y a les Érythréens…» Et puis vous avez les commentaires avec les petits cœurs qui apparaissent, mais aussi des commentaires négatifs. Il y avait trop de haters alors je me suis dit: «J’en peux plus, j’abandonne». C’est la seule fois où je regrette d’avoir fait du reportage live.

Q: Dans un sujet aussi «sensible» comme la migration, vous pensez que ça a un impact sur le phénomène de ‘fatigue de la compassion’ du public? Vous avez pensé votre reportage comme un moyen pour engager davantage le public?

R: C’est difficile. Je ne l’ai à aucun moment pensé comme ça. Il y a eu tellement d’articles, tellement de choses sur la migration… (…) Entre surabondance de l’information, journaliste-acteur… Moi ça me faisait penser à tout ce qu’on peut lire, à tout ce qu’on trouve de lamentable sur Internet. À un moment donné, vous ne savez pas de quoi on parle et les gens le prennent pour argent comptant. Vous le relayez. Il manque beaucoup de filtres aujourd’hui. Et je pense que pour nous, service public, il y a besoin dans le fond d’être ambitieux, proche des gens. (…) Pouvoir regarder, observer, pouvoir toucher le maximum de gens… Je sais que Exils a donné confiance à pas mal de monde, parce qu’on me l’a écrit, on me l’a dit. Là où je veux en venir, c’est qu’il y a plusieurs possibilités d’aborder cette actualité-là et prendre le temps d’écouter. Ce qui a été très intéressant dans Exils c’est qu’il y a cette trame: où vont-ils arriver? Comment? Dans combien de temps? Un jeune m’a écrit sur Twitter: «Je suis vos histoires avec plus d’attention que mes séries.» Je me suis dit que c’était juste et c’est cet aspect qui est intéressant. Ça ne marche pas pour tout, mais ça peut marcher pour beaucoup de choses.

Q: En termes de diffusion, vous pensez que ce format est plus intéressant qu’un reportage dans le téléjournal?

R: Le problème du reportage dans le téléjournal c’est que c’est un «one shot» qui va être vu par un certain nombre de personnes, qui va être partagé peut-être par un dixième, et puis qui va éventuellement être «liké» et qui va mourir dans les limbes d’Internet dans la minute. Avec Exils, il y a des gens qui se souviennent aujourd’hui de Nayef, qui m’écrivent encore pour me demander comment il va. J’ai raconté une histoire, je n’ai pas traité une information. Et c’est là toute la différence.

Q: Donc le selfie rapproche les gens?

R: Chez nous il y a ce côté individualisme, narcissisme exacerbé avec le selfie, mais pour les migrants c’était un marquage temporel. Ils s’inscrivaient dans le temps et ils taguaient qu’ils étaient passés par là. Le téléphone portable a été à chaque fois la meilleure carte de visite. Quand dans un train bondé, un homme a compris que j’étais journaliste, il m’a dit: «Viens on fait un selfie avec ma famille!» Le selfie du train. J’adore cette photo parce que j’étais dedans avec eux et puis j’étais admis par ces gens et ils voulaient me raconter leurs histoires. (…) Cette histoire a commencé par un selfie. Et s’est terminée par un selfie.

Q: La langue justement, comment vous avez fait? Vous avez parlé anglais?

R: Euh… Beaucoup avec les yeux et le cœur. Et une application qui me permettait de faire des traductions très sommaires. Dont cette anecdote: au début on ne se connaissait pas avec les jeunes, on avait quand même fait 12 heures de bus ensemble, mais je n’étais pas encore admis par le reste du groupe. Et puis ils m’ont donné rendez-vous dans une place sordide au fin fond d’Istanbul. On commence à longer une longue route qui devient de plus en plus sombre, et moi je me disais: «Zut, qu’est-ce que je sais d’eux?» Ils viennent de Raqqa… Il y a tout un imaginaire! Ils ont senti que j’étais nerveux. Jamal me pose une première question: «Que sais-tu de l’Islam?», qui dans le contexte n’était pas du tout ce que j’avais envie d’avoir comme question. Et puis, il me dit «Donne-moi ton téléphone». Il a utilisé mon application pour écrire quelque chose en arabe. C’était écrit – j’ai toujours la photo – «Nous sommes de bons musulmans, ne sois pas effrayé». Ce qui en soi n’est pas rassurant non plus. Le chemin est toujours sombre, à un moment donné il s’éclaircit, on donne sur une petite mosquée. Nous sommes allés dans le jardin de la mosquée, tous très nerveux, je me souviens d’une voisine qui a commencé à appeler la prière et on a tous sursauté, mais on a pris le temps de boire le thé, de discuter, je leur ai expliqué qui j’étais, comment j’étais, ce que je voulais. À partir de là, c’était bon, j’avais l’histoire!

Q: Comment considériez-vous votre rôle en tant que journaliste?

R: Ce n’est pas une question de rôle. Je ne pouvais pas faire un choix de vie pour ces gens. Ce qui était impressionnant, c’était ce trajet en train de 8 heures où l’on traverse un paysage qui est très familier pour nous les Suisses parce qu’on est dans les Alpes, et là en fait je réalise que personne ne sait où il va. Enfin, ils savent qu’on va en Allemagne, qui est techniquement la destination finale. Et là, les gens avec qui j’étais ont changé 20 ou 30 fois de destination. (…) En fait le doute s’installait parce qu’on se rapprochait dans le fond de la frontière allemande et qu’il fallait réfléchir à ce qu’il fallait faire. Comme les gens dans le train ont su que j’étais «celui qui avait la connaissance», j’ai vu des pères de famille avec des bébés dans leurs bras qui me disaient «Je vais où? En Belgique? En Norvège?» Je lisais la peur dans leurs yeux. Ça, il n’y a aucune autre possibilité que l’immersion pour pouvoir s’en rendre compte. Là ça m’a poussé à une autre réflexion: qu’est-ce que le journaliste doit faire? Parce que ce n’est pas mon rôle de leur donner des informations. Je leur disais des banalités qu’on peut trouver sur Wikipédia, du genre: «La Norvège il fait froid, la Belgique on boit de la bière». J’ai eu peur que ce soit ma présence qui influencerait leur choix.

Q: Est-ce que cette expérience a changé votre perception par rapport à certains médias? Ou à certains types de journalisme? Est-ce qu’il y a des pratiques journalistiques qui vous ont choqué sur le terrain?

R: Une de mes grandes réflexions c’était ce que j’ai appelé les «comités d’accueil» comme Reuters et compagnie. Vous descendez d’un bus, d’un train ou d’un bateau et vous avez des journalistes qui eux étaient déjà dans une forme de routine. Quand on descend du train, on n’a qu’une envie c’est de pouvoir tendre la jambe, respirer de l’air frais, et boum vous avez le comité d’accueil. En ce qui me concerne, je me demandais si quelqu’un allait me prendre en photo et me mettre l’étiquette de réfugié, j’aurais bien voulu pour avoir une vraie belle réflexion, mais non, c’est souvent des mamans avec bébés qui pleurent qu’ils photographiaient. Toujours ce même genre d’images qui m’a poussé à faire Exils. Ces comités étaient toujours les mêmes, les migrants finalement ne savaient même pas si c’était Reuters, la Croix-Rouge ou la police! (…) Ces comités d’accueil m’ont vraiment interpelé. Je crois au travail du photographe qui est essentiel et très important. Mais là je me suis demandé ce qu’on recueille vraiment comme information quand on se balade d’un point à l’autre de la frontière. On fait du pointage pour dire «j’y étais!» J’avoue que j’ai de la peine à saisir quel est l’objectif là-dedans! Mais tout le monde le fait! (…) Dans ce trop-plein, dans cette vague d’information à outrance, c’est étrange de se dire qu’on reproduit tous les mêmes schémas.

Q: À votre avis, pourquoi cette route entre la Macédoine et la Serbie a-t-elle été montrée si souvent dans les médias?

R: Pour sa symbolique. Il y a un côté un peu Far West, c’est une belle image… J’avais juste à faire clic et j’avais une super photo. J’en ai une avec un vieux qui boite, une autre avec deux enfants qui sont assis sur le long d’une ligne de chemin de fer abandonnée et qui ont l’air pensif. C’est une belle image, mais quand vous pensez au voyage dans sa globalité, elle est complètement fausse.

Frontière Macedoine/Serbie. La, maintenant. Dimanche 12:25 pic.twitter.com/1cL8efedfz

— Nicolae Schiau (@nicolaeschiau) 11 octobre 2015

Q: Vous pensez que cette scène-là rappelle quelque chose ou c’était plutôt pour le côté désertique?

R: Bien sûr que ça rappelle quelque chose. On pourrait se dire 1945, la Libération, les déportations… À un moment donné, j’ai commencé à utiliser le terme déportation. Il m’est venu en tête en Macédoine, mais avant cet épisode du chemin de fer. Je n’ai pas pu entrer dans le camp de réfugiés en Macédoine, les gardes-frontières grecs me l’ont interdit. Donc j’ai contourné l’obstacle et je me suis installé de l’autre côté à attendre, dans la gare routière de Gevgelija. J’ai passé la nuit dans la gare routière avec un SDF, à attendre que le premier train vienne nous chercher. J’ai payé les gardes pour pouvoir rentrer dans le train, j’ai acheté un billet et puis je suis monté dans le train. En fait à ce moment-là j’ai tweeté la phrase suivante – je l’ai d’ailleurs redite à la radio parce qu’elle m’a fait froid dans le dos – «Je suis là dans la gare, le train va entrer dans le camp, prendre les gens et les amener à la frontière». Et j’ai commencé à réfléchir sur le fait que j’étais en train de dire qu’en 2015, un train rentre dans un camp, les gens montent dans un train et sont emportés… Et je l’ai soulignée dans le fond cette réflexion, partagée dans le Tweet qui a été repris par la suite. C’est ça qui est génial dans le travail immersif, c’est cette possibilité de voir encore une fois l’aspect psychologique. Je pense que c’est quelque chose qu’on a complètement minimisé dans les médias, le trauma que ces migrants ont subi. Il y a eu un autre épisode d’un huis clos à la Sartre de 6-8 heures dans un train entre l’Autriche où l’on est parti de Klagenfurt, direction l’Allemagne, Passau. À la suite ça n’était plus qu’horreur et fatigue. Quand on est arrivé à Passau, les gens pensaient qu’ils étaient en Allemagne et que c’était bon. Mais en fait on les amenait à Hanovre, à Essen tout au Nord, ils ont été dispatchés dans différents camps selon une procédure très stricte. Mais là je rentre dans les conditions d’accueil en Allemagne…

Q: Quelles limites vous vous êtes données entre faire votre métier de journaliste et votre engagement personnel vis-à-vis de ces jeunes hommes?

R: La ligne rouge est extrêmement mal tracée. Et le précipice est très grand. Et la tentation à sauter dedans est gigantesque. Je comprends les journalistes qui ont dépassé les limites, ou des personnes qui ont planqué des migrants à Calais, qui ont essayé. «Juste un! On verra bien! Ce n’est pas bien méchant!» J’ai tellement envie d’aider. Aujourd’hui je suis sélectionné pour le prix européen et j’espère gagner les 6000 euros, ça serait génial de pouvoir les partager avec eux[2]. Ça, je pourrais le faire! Je ne peux pas aller prendre dans mon argent parce que je franchirais cette ligne. Mais là je m’investirais d’une façon moins erronée. Après je peux leur offrir des choses: pendant le voyage je leur ai payé de la nourriture, c’est normal. C’est à chaque fois ce genre de petits détails, comme cet épisode que je n’ai pas raconté en arrivant en Allemagne. C’est un moment que j’ai gardé pour moi. C’est la fin du trajet, on est épuisés. Nayef est parti direction Calais. Le petit K était parti en Suède. Je suis resté deux jours dans ce bled qui s’appelle Nordhorn, où les garçons ont atterri. C’est une nouvelle vie, mais ils ne savent pas très bien ce qui va leur arriver… Ils ne savent même pas où c’est sur la carte! Personne n’avait entendu parler de ce bled. Moi je me retrouve là. On n’est plus dans le mouvement. On n’est plus dans le truc. On ne doit plus attendre. On fait du foot, ils dansaient. Après je me suis dit: «Je peux faire un break avec mon job». On est allé faire un laser game. Au moins un truc qu’ils n’avaient jamais fait! Qui était cool. C’était un moment que pour nous. Je ne l’ai ni raconté ni tweeté. C’était un investissement que j’ai fait. Ce qui était drôle c’est que dans ma tête je ne me suis pas dit «On va faire un laser game», je me suis dit «On va faire un bowling». On arrive au bowling où il y avait un Turc qui gérait l’endroit, qui était un énorme complexe avec pleins de jeux. Il parlait arabe et il leur a dit «Il y a ça et ça, et puis il y a un laser game». Et ces gamins étaient là: «Laser game!» Et moi je me suis dit: «Mais non! Mais non! On va jouer à la guerre alors qu’ils ont fui la guerre!» Et puis finalement on a fait un laser game où ils se sont amusés en criant «Daesh! Daesh!» pour rigoler en tirant. Ils ont peut-être aussi exorcisé tout ça. Ils restent des enfants qui jouent et qui ont une capacité peut-être à prendre de la distance et tant mieux!

Q: Vous faites un suivi journalistique de ces garçons?

R: Oui. Je vais faire le reportage ‘Un an après: que sont-ils devenus?’ J’ai suivi leurs histoires. Encore une fois, en termes d’échantillonnage journalistique c’est extraordinaire, parce j’ai accès à une multitude d’informations. Cela permet de voir comment ils s’intègrent, comment la société occidentale les accepte. Comment est-ce que le petit K, qui est parti et qui ne savait même pas l’anglais, avait de la peine en arabe, parle maintenant suédois! Ce sont des histoires qui sont chouettes, on va les faire. [ndr: la follow-up story de Nayef se trouve ici]

Notes

[1] Le prix mentionné réfère au Prix du Journalisme radio des Médias francophones publics (MFP) que Schiau a remporté en décembre 2016. Il a partagé la somme reçue avec les six garçons.

[2] Fondée en 2015 à Lausanne, Teleport SA est une startup qui s’est donné pour mission de développer la vidéo interactive en ligne, à travers une application qui facilite autant la création et la gestion des contenus vidéo par un producteur non-expérimenté, que la navigation et le visionnage par les consommateurs. L’application permet notamment de combiner différents outils numériques (dont usage de caméras Go Pro et édition numérique) pour ajouter tous les contenus ou liens web désirés sur les vidéos produites, un peu à la manière de tours guidés virtuels. Nicolae Schiau et la RTS se sont associés avec Teleport, qui a fourni deux caméras Go Pro pour le reportage d’Exils.

Cet article est publié sous licence Creative Commons (CC BY-ND 4.0). Il peut être republié à condition que les auteures et EJO soient clairement mentionnés avec un lien vers l’article original, mais le contenu ne peut pas être modifié.

Tags: compassion, crise migratoire, exils, journalisme immersif, mojo, réseaux sociaux, RTS, smartphone, Storytelling, syrie, transmedia